Site Search

Search within product

第653号 2013(H25) .09発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成25年9月

本号の内容

§水稲「にこまる」の育苗箱全量施肥による疎植栽培

長崎県県央振興局農林部

大村・東彼地域普及課

係長 古賀 潤弥

(元 長崎県農林技術開発センター)

§土壌診断結果を反映した新肥料の普及

全農大分県本部営農支援検査センター

参与 小野 忠

水稲「にこまる」の育苗箱全量施肥による疎植栽培

長崎県県央振興局農林部

大村・東彼地域普及課

係長 古賀 潤弥

(元 長崎県農林技術開発センター)

Introduction

長崎県では,普通期水稲における「ヒノヒカリ」との収穫時期の分散や温暖化による玄米品質低下の対策として,九州沖縄農業研究センターで育成された「にこまる」を2005年奨励品種に採用した。「にこまる」は「ヒノヒカリ」に比べ多収で,高温による品質低下が少なく,食味も良好で2008年以来日本穀物検定協会の食味ランキングで特A評価を5年連続で獲得し,県内の普及面積も2,266haと水稲作付面積の約17%に拡大した。とくに,導入当初から生産に取り組んだ諌早湾沿岸の平坦部では,「ヒノヒカリ」に代わる主要品種となっている。

一方,米の価格は「ヒノヒカリ」導入当初と比べ大きく低下しており,資材価格も高騰している。また,大村湾等の閉鎖性水域周辺の水田地帯では環境保全に配慮した農業生産も求められている。

このような状況から,水稲の省力・低コスト技術とあわせて環境にも配慮した生産技術の開発が必要とされている。

そこで,本試験では窒素肥料の削減や本団施肥の省力化ができる育苗箱全量施肥と,使用する苗を削減できる疎植栽培を組み合わせた「にこまる」の栽培法について検討した。

2.育苗試験

「にこまる」は品種特性として苗が伸びやすいうえ,育苗箱全量施肥栽培では育苗期間中に被覆尿素からの窒素溶出が始まることから,さらに苗が伸びることが考えられる。そこで,「にこまる」の育苗箱全量施肥栽培における育苗法について検討した。

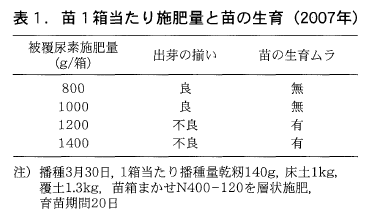

1)1箱当たり施肥量

試験区には育苗箱全量施肥専用のシグモイド120タイプ被覆尿素肥料(苗箱まかせN400-120)を1箱当たり800~1400g床土の上にそれぞれ施肥した。その結果,1箱当たりの施肥量800gと1000gでは出芽,生育とも問題なかったが,1200gと1400gでは出芽ムラを生じ2葉期の苗の調査では生育ムラが観察された(表1)。よって,1箱当たりの施肥量は1000gが上限であると考えられた。

2)草丈の改善

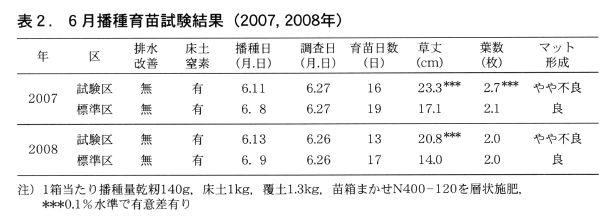

2007年と2008年に育苗箱全量施肥区の育苗日数を標準区より4日程度短縮し苗の生育を検討した。その結果,育苗箱全量施肥区は標準区に比べ苗が徒長しマット形成も不十分であった(表2)。

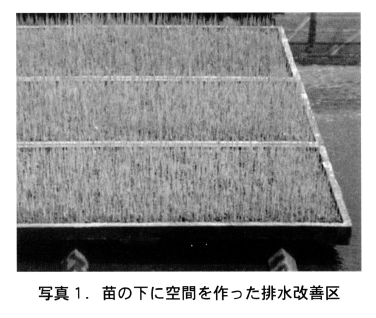

2009年には育苗箱全量施肥区に排水性の改善,床土窒素の有無,および育苗期間の処理を組み合わせ,苗の生育を検討した。排水性の改善には育苗箱の下に胴縁2本を敷いて箱の下に空間を作り水はけを良くした(写真1)。床土には窒素が配合された合成培土と無窒素培土を使用した。

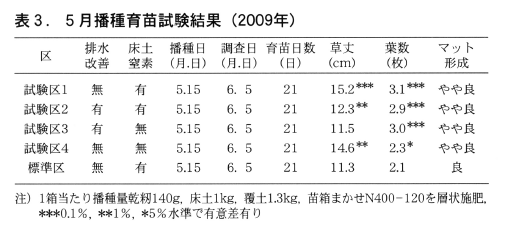

5月播種の育苗試験では排水性の改善と床土窒素の有無を組み合わせて検討した。その結果,マット形成はいずれの試験区も差はなかったが,排水性が良く,無窒素の床土にした試験区で苗長が標準区並となった(表3)。

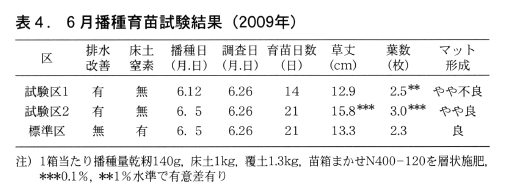

そこで,6月播種では排水改善・無窒素床土に育苗期間を短縮した試験区を設け検討した。その結果,育苗期間を短縮した試験区で標準区並の苗長となったが,苗のマット形成は不十分であり作業性に問題があった(表4)。このため苗マット形成の改善が必要であると考えられた。

3)苗マット形成の改善

2010年7月播種で,床土量と播種量の違いによる苗マット形成と作業性について検討した。床土量は1箱当たり1kg と1.7kgの2処理,播種量は1箱当たり140g,160g,180g,200gの4処理とした。育苗日数は13日の短期育苗とし,排水改善処理も実施した。作業性の評価は,苗を田植機に搭載し,苗を掻き取らせ,マット崩れや苗折れ,植え付け前の苗落下の有無を観察した。その結果,床土量1.7kgとし播種量180~200gとした区でマット強度や作業性が向上した(表5)。

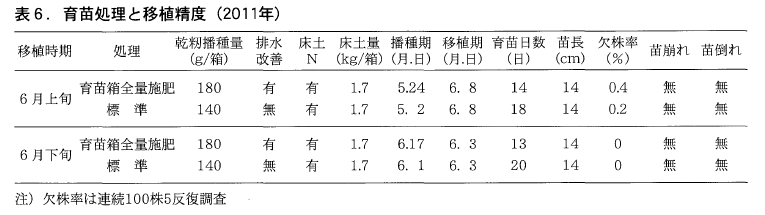

そこで, 2011年に播種量180g,床土量1.7kg,育苗日数13~14日の短期育苗,および排水改善処理により育成した苗(写真2)を6月上旬と6月下旬に本田へ移植し,作業性について評価した。

その結果,田植機搭載時の苗崩れや,移植後の苗倒れの発生は無く,欠株率も0.4%程度で,実用上問題の無い苗であると考えられた(写真3,写真4,表6)。

以上の結果から,「にこまる」の育苗箱全量施肥では育苗日数を約2週間,1箱当たり床土量を1.7kg,乾籾播種量180gとすることで,徒長せず作業性や移植精度も実用上問題のない苗が育成できると考えられた。

3.減肥率と収量,品質,食味

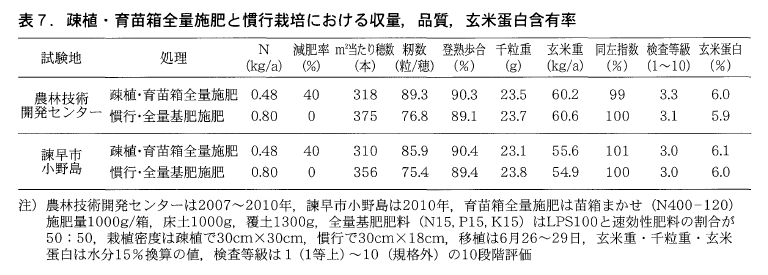

「にこまる」の育苗箱全量施肥による疎植栽培の収量性,品質,食味について2007年から2010年に長崎県農林技術開発センター内の水田と2010年に諌早市現地圃場において検討した。標準区では慣行の基肥一発型肥料(LPSS100を50%配合)を側条施肥し,栽植密度は㎡当たり20.8~18.5株(株間16~18cm)とした。試験区では育苗箱全量施肥専用肥料のシグモイド120タイプ被覆尿素肥料(苗箱まかせN400-120)を使用した。また,窒素の施肥量は標準区の40%減とし,栽植密度はぱ当たり11.9株(株間28cm)とした。

試験の結果,育苗箱全量施肥による疎植栽培区では標準区に比べ㎡当たり穂数は少なかったが,1穂籾数は多く登熟歩合も高く,玄米重は標準区と同等であった。また,検査等級や玄米蛋白含有率も標準区並であった(表7)。

以上の結果から,標準栽培より窒素を40%削減し育苗箱全量施肥専門肥料のシグモイド120タイプ被覆尿素肥料(苗箱まかせN400-120)を施肥した「にこまる」の育苗箱全量施肥による疎植栽培は,標準栽培と同等の収量,品質,食味が確保できる栽培法であると考えられた。

Summary

水稲「にこまる」において,育苗箱全量施肥専用肥料のシグモイド120タイプ被覆尿素肥料(苗箱まかせN400-120)を用いた㎡当たり11株程度の疎植栽培は,全量基肥施肥する慣行栽培に比べ,窒素施肥量を40%削減でき,収量,品質,食味に遜色ない栽培法であると考えられた。また,「にこまる」を育苗箱全量施肥する場合は,苗が伸びやすいので育百日数を14日程度とし,育苗箱1箱当たりの播種量を乾籾180g,床土を1.7kgとすることで苗長やマット強度が改善し,作業性や移植精度の高い移植が可能となると考えられた。

栽培上の留意点として,「にこまる」は育苗日数が長くなると苗が伸びすぎる恐れがあるので,移植については計画的な実施が必要である。さらに,品種特性として苗が伸長しやすいので硬化開始を苗長2cm程度とすることや,降雨が多い梅雨の時期に育苗する場合は,排水対策を講じて徒長させないようにする必要がある。

土壌診断結果を反映した新肥料の普及

全農大分県本部 営農支援検査センター

参与 小野 忠

Introduction

本稿では,全農大分県本部で実施している土壌診断に基づいて施肥設計を行ってきた品目を対象に,肥効調節型肥料の利用の変遷と現状について記述する。

2.肥効調節型肥料の現状と今後の動向

肥効調節型肥料は一度に多量施用しても濃度障害が起こりにくく,その特徴を理解して使用すれば施肥作業の省力化や低コスト化にも繋がる。現在様々な作物に利用されているが,必ずしも作物の作型や生育に最適な利用がなされているとは言い難い。

肥料の溶出と作物の養分吸収との整合性を求め,複数の肥料を組合せた肥効調節型配合肥料が作出され現地に普及しているが,現在では肥料銘柄名のみを残して利用されなくなっているものも多い。

表1に,土壌診断で処方を行っている主なものについて,過去から現状および今後の施肥の動向についてまとめた。

1)果菜類の施肥

果菜類では,トマト,ピーマン用に作られた長期肥効の全量基肥用の肥料は,追肥の省力化が売りであったが,皮肉なことに,追肥の省力化にはつながらなかった。栽培期間中の気象変化に対応した生育調節としての追肥や,追肥を行わないことへの農家の不安指導機関の追肥の指導等で,結局は追肥分のコスト増となったことが原因のようである。また,高成分(LP配合)で10a当たりの袋数は少なくコストを抑えた肥料でも袋単価が高い等も理由にあげられる。

また,養液土耕の普及もあって,一部の農家が液肥の使用に慣れ,元肥に有機配合肥料を施用して,液肥中心の栽培にシフトしたことも要因のひとつである。

このような状況下で土壌診断を行い,施肥設計を行っているが,作物の栽培期間の全施肥量の1/3~1/2程度に相当する元肥の施肥設計を行い,追肥の目安を処方するにとどまっていた。このことで,追肥の歯止めが効かなくなるケースもでて,栽培終了後の次作栽培前の土壌診断では,硝酸態窒素,リン酸,カリの養分蓄積が進む要因にもなっている。土壌診断で施肥設計を行う以上,全施肥量の少なくとも2/3程度以上は土壌の養分の実態に基づいて施肥設計を行う必要があると考えられる。

液肥中心の栽培では,梅雨期は作物の生長が最も盛んで着果負担が高まる時期であるが,かん水量が減るため液肥を効かせることができない等の問題もある。8月中旬までの一般的な生育状況は,トマトでは低段から5~7段果房までが収穫を待っている状態にあり,着果負担が最も高まっている。ピーマンでも同様な状況である。着果負担による草勢低下を防止するには, この時期の肥料養分の供給が非常に重要である。

現在では,新たな施肥法として,8月を目安に夏を乗り切るための肥効調節型肥料が利用されている。元肥には,トマトではLPS100またはスーパーロング100と有機配合肥料,ピーマンではLP100を配合した専用肥料が処方されている。

キュウリの作型や生育相はピーマンと類似しており,ピーマンに準じた処方となっている。

2)周年連続栽培の作物での施肥

ニラ,小ネギ,輪ギク等では,周年栽培行われている。これらの作物に共通する点として,施肥および播種・定植後のかん水量が,前作の残りの硝酸態窒素の後作での利用や新たに施肥した肥料の肥効を大きく左右している。一応のかん水マニュアルはあるものの,生産者間でかん水時間や量は大きく異なるため,窒素の肥効や生育に影響し,追肥が増える結果になっている。

周年栽培では生産規模の大きい生産者が多く,肥料コストの低減が常に意識されており,コストを抑えた有機配合肥料の使用が中心となっている。

今後の施肥として提案し,すでに検証が行われているのが,ハイパーCDU配合肥料の普及である。

ハイパーCDUは,主に微生物分解によって分解される緩効性肥料で,無機化の速さは,一般に土壌微生物の活性と関係し,土壌温度が低いほど緩やかとなり,15℃以上では温度の上昇につれて加速されるが,35℃を超えると高温により微生物活性も衰え無機化は緩やかになる。特長の一つとして「CDU」の分解により土壌微生物(主に細菌,放線菌)が増殖して,土壌微生物相や土壌物理性の改善が期待できることが知られる。「ハイパーCDU」は,肥効期間の違う短期,中期,長期の3タイプがあり,作物に合わせた肥効タイプを選択できるようになっている。

被覆尿素が低温では溶出が低下するため,作物の生育に適した肥効タイプを選定することが案外難しい面が多い。冬春栽培のうち,加温栽培では,被覆肥料が利用できるが,無加温栽培または少加温栽培(スイートピー,ニラ)では,溶出に必要な地温が確保されず,適期に溶出が起こらない場合も多い。現状で導入されている肥料タイプについても,期待通りの溶出が行われずに利用されてきた事例も多い。

これに対して,ハイパーCDUは低温期で比較的安定した窒素の肥効が期待できるので,ハイパーCDU配合肥料の導入が検討されている。

3.土壌診断処方筆を施肥改善の提案に活かす試み

土壌診断での養分集積の進行状況と現地の水管理や有機物施用等の土壌管理の実態が明らかになるにつれて,新たな肥料の導入や現状の肥料の早急な改善が必要とされている。

新たな肥料の提案について,著者は県の試験研究機関で施肥改善の研究を長年手掛けたことがあるが,研究成果を現地に移転するには,まずは普及機関と連携した実証圃を通して生産者へアピールすることが必要である。しかし,実証結果がすこぶる良い場合は,一機に現地への普及となり易いが,思わしくない場合や慣行栽培との差がなく,肥料コストが同等または高い場合には,現地への普及は閉されてしまう。このように施肥試験の結果を現地に導入していくことは至難の業といっても過言ではない。

土壌診断結果により施肥設計が処方されるケースが多いが,生産者に処方婆で伝える情報として,診断結果を反映した肥料の種類と施用量,かん水量,有機物施用が取り沙汰される。そこで,施肥改善の必要性が求められる場合には,生産部会,メーカー,JA,普及機関と協議を行い,肥料を試作し現地で検証することが,より優れた施肥を見出すことができ新肥料の誕生につながる可能性が高い。

処方築で施肥改善を提案する方法として(図1),慣行の1案と改善案の2案を表記している。2案には1案とは異なる肥料を組合せた施肥を提案しているが,これに挑戦する生産者の反響を見ながら,次の土壌診断の機会には,施肥2案を本命の1案とし,次には,単肥を配合した配合肥料の提案に発展する。

新しい肥料が現地に円滑に普及していくには肥料コストが慣行と同等か,新たな付加価値が必要である。実証圃等を設置する等の段階を踏んで新たな施肥を提案していくのが常套手段であるが,実証展示しながら改善ができるので,普及は極めて早い。当然その肥料に対する真価が問われてくることになる。

4.ニラにおける土壌診断に基づいた肥効調節型肥料配合肥料の処方

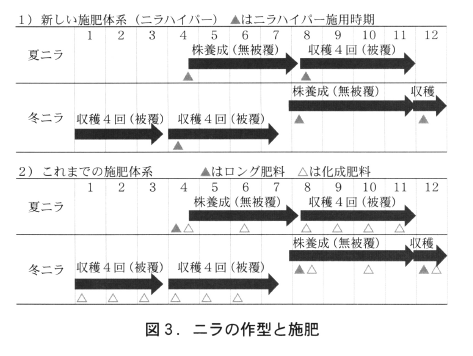

1)ニラの作型と栽培概要(図2,3)

ニラの作型は,中間型も含めて3パターンあるが,夏ニラと冬ニラの作型が最も多く,大分市を中心に30ha,50数戸で栽培が行われている。

栽培の特徴は,冬ニラでは,8月に施肥および苗の定植後,3ヶ月間の株養成期間にはビニルを被覆せず,この間,秋雨や台風によるまとまった降雨に遭遇し,刈捨て後にビニルを被覆し,11月から翌年6月頃までに8回の収穫を繰り返す。夏ニラでは,4月に施肥

および苗の定植後,3ヶ月間の株養成期間にはビニルを被覆せず,この間,梅雨によるまとまった降雨に遭遇し,刈捨て後にビニルを被覆し,11月まで4回の収穫を繰り返す。株養成がうまくいくかどうかが収穫量を決める重要な要因となる。

2)ニラ栽培期間中の気象と肥料の分解

ニラ栽培は,株養成期間に梅雨や台風によるまとまった降雨があり,肥料が溶脱し易く,肥切れを起こし易いため肥効の持続と適期の追肥が求められている。

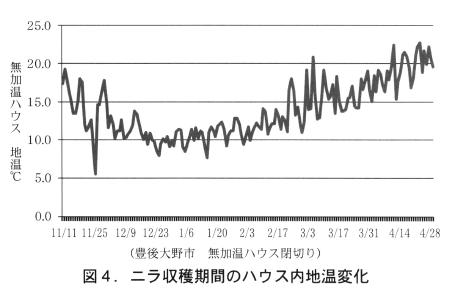

一方,栽培期間中の肥料の溶出に影響する地温の変化は(図4),夏ニラでは株養成期間は地温が次第に上昇し,収穫期間は次第に低下する。冬ニラでは,株養成期間は地温が高温から次第に低下し,収穫期間は無加温で締め込み状態では,露地と比較すると地温が確保されるが,12~3月の期間は10~15℃と低温で推移する。

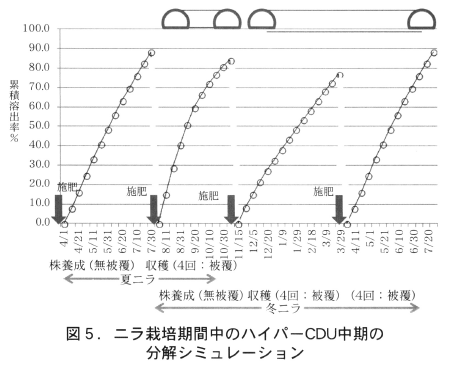

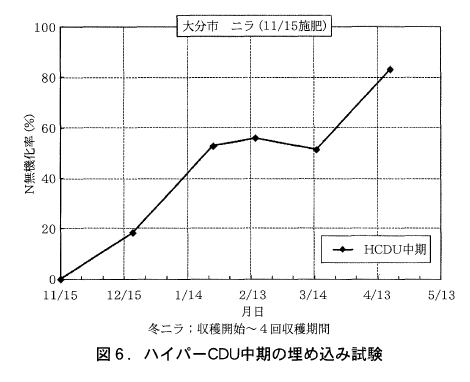

この低温条件において,ハイパーCDU中期タイプは,シミュレーションで示されているように(図5),年間の夏ニラ,冬ニラの全ての生育時期で生育期間で肥料の分解がほぼ終わる。さらに,冬ニラの株養成後の11月から3月までの低温期のハイパーCDU中期タイプの埋め込み試験結果(図6)はシミュレーション結果とほぼ一致し,期待に答えるものであった。

3)養分(P,K)集積土壌での処方

ニラでの肥効調節型肥料の使用は,ロング主体の施肥で始まったが,土壌でのリン酸,カリの集積が進み,ロングをLPに変えて処方してきた。そこに,先に述べた温度依存性の低いハイパーCDUが導入された。最初は一部の農家でLPに変える肥料として試行されたが,その評価が高かったことや他産地でCDU配合肥料が導入されていることもあり,次の段階では,全戸にハイパーCDUを使った処方を施肥2案として提案した。

丁度その頃,部会内で,比重の異なる肥料の混合散布では肥料の散布が不均一になるため,重要な肥料については手で散布し,その他は機械散布でといった論議が交わされていたようである。そこに,単肥をハウス先で配合するより,一層のこと肥料工場で配合し,新たな配合肥料として供給していこうという案が急浮上してきた。最初の話から1週間後には農家に,配合肥料のメリット,付加価値等について提案し,農家の反応が予想外に良かったため,その1週間後には手続きを踏んで、最初の出荷を行った。その後,追加申込みがあり,大半のニラ農家が夏ニラに新肥料を使用する結果となった。長年,同じ肥料を使用し続け来た中で,新しい肥料の登場を待望していたのかも知れない。

4)微量要素の実態

ニラの微量要素を調査した結果について,ホウ素濃度は概ね適正であって,現状を維持していくことが必要であるとの考えから,新配合肥料には微量要素(FTE),苦土資材の添加を行うことにした。

5)ニラハイパー肥料の普及

土壌診断に基づいて処方した肥料の戸数比率は,ニラハイパー1号(11-10-10-Mg-Mn-B)が60%,ニラハイパー2号(15-4-13-Mg-Mn-B)が35%で,残り5%はハイパーCDUを主体とした単肥での処方であった。現状の土壌実態を考慮しても2種類の肥料でほぼ網羅することができている。

夏ニラからスタートしたニラハイパー肥料であるが,元肥の株養成に1回目施用(4月),株養成後収穫開始前に2回目施用(7月)ができる。さらに,冬ニラでも,株養成に1回目施用(8月),収穫開始前に2回目施用(11月),4回収穫後さらに4回収穫分を3回目施用(4月)と夏ニラで2回,冬ニラでは3回施用することができる。

施肥量は,ニラハイパー肥料を全量基肥で施用することも可能であるが,1~2割程度減らして,追肥用の肥料を組み合わせることで,夏ニラでの梅雨,冬ニラでの秋雨,台風等の豪雨による肥料の溶脱に対して,施肥量があまり増えない施肥を行うことができる。

6)堆肥施用の現状

一般に施設野菜畑への堆肥投入量は他の作物に比べ多い。堆肥の多施用が施設野菜畑における有効態リン酸,交換性カリの蓄積の原因の一つとなっている可能性がある。

ところが,現状のニラ栽培では,過去の有機物多量施用の影響によるものと思われるリン酸の集積が進んでいるが,カリの集積はそれほど進んでいない。最近堆肥の投入量が少ないことが原因と思われる。むしろニラ生産者は戸別の栽培規模が他の施設野菜に比べて大きいこと等から,堆肥の確保と施用が課題である。さらに,産地の土壌が壌土質で、排水性に富み,もともとニラの栽培に適していることが,堆肥投入による物理性改良の必要性を小さくしていることも背景にあると考えられる。

今後,有機物投入による地力維持を課題として取り組み,とりわけ新肥料を中心とした施肥体系への影響を小さくするように,肥料成分組成等から適正な有機物を選び,1~2t/10a程度を連年施用する施用技術の確立が望まれる。